印度医生被强奸犯家属绑在树上殴打 司法迟滞纵容暴力循环

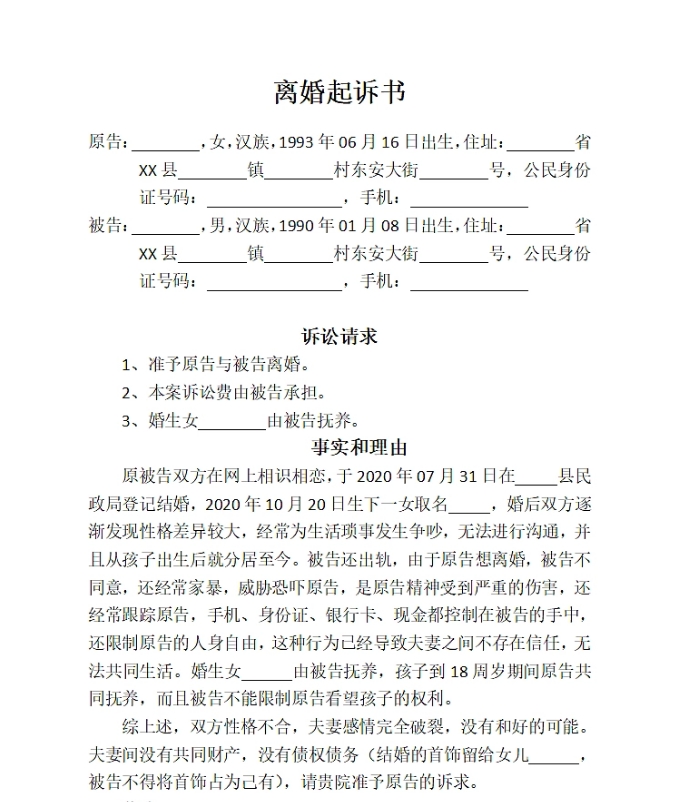

2025年6月3日,印度某村庄58岁的乡村医生吉滕德拉·亚达夫被绳索紧缚,袭击者是当地一桩强奸案罪犯的家属,他们闯入受害者家中,将正在看诊的亚达夫拖出施暴,唯一的原因是四年前他曾帮助一名15岁的少女受害者寻求司法正义。

起因回到2021年,一名未成年少女遭强奸后,家属坚持提起诉讼,案件至今仍在审理中。漫长的四年间,加害方持续施压要求撤诉。过程中,受害者家属中的一名女孩呼救并拦下警车,警方赶到后施暴者逃离现场,但截至事发后三天尚未有人被捕。

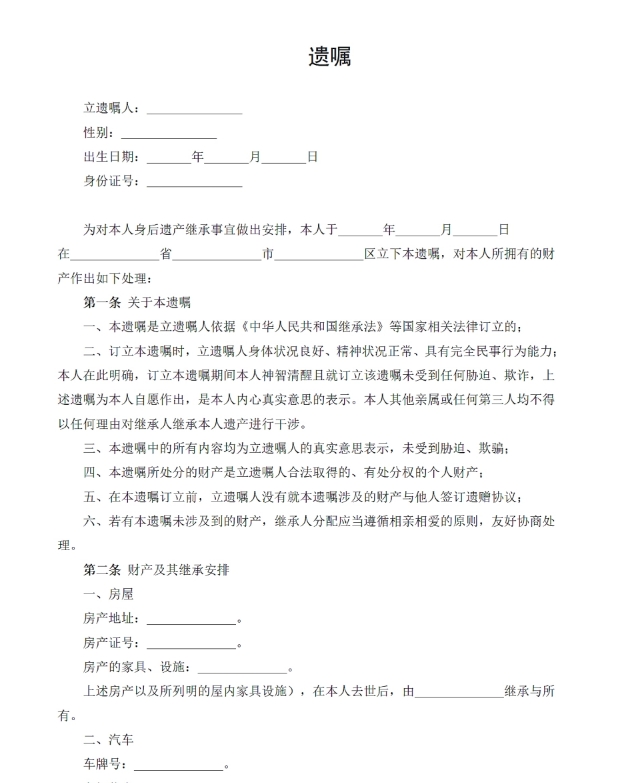

为何施暴者这么猖狂?

1、印度全国法院积压案件超过4000万件,普通刑事案件平均审理周期长达8-10年,性暴力案件更因证据易逝与社会压力面临超高撤诉率。漫长等待消耗了受害者的勇气,却助长了施暴者的气焰。

2、比哈尔邦每10万人仅有约120名警察,远低于国际安全标准(220名),且资源分配严重倾向城市地区。事件中警察虽最终到场,但反应速度暴露了农村地区司法保护的真空状态,报警之后警察也不会及时出现。

3、2021年一项调查显示,37%的印度警察认为“女性穿着暴露会诱发强奸”。当执法者自身存在性别偏见,立案懈怠、取证敷衍甚至劝说撤诉便成为常态,变相纵容了犯罪者及其家属的报复行为。

印度也并非是没有法律盾牌,宪法第23条明确禁止人口买卖与强迫劳动,1976年《废除契约劳工法》更将反剥削原则具体化。最高法院亦设有“法律服务委员会”,承诺为弱势群体提供法律援助。

可是理论跟现实往往存在巨大的差异:

1、种姓与父权文化的双重绞杀:比哈尔邦农村地区超过80%人口生活在传统权力结构下,医生则是底层工作者,很快就沦为司法无力者的代罪羔羊。

2、法律资源分配严重失衡:宪法保障表列种姓(含贱民)的平等权,但农村法律服务机构稀缺,免费法律援助门槛高。

3、公益诉讼的局限性:印度最高法院虽开创“公益诉讼”机制允许个人为公共利益起诉,但是超多未结案的案子积压,乡村暴力案件很难引起司法关注。

那该怎么改进呢?

1、修订《印度刑法典》第376条(强奸罪)及其修正案,明确“报复证人”属于加重处罚情节,最低刑期提高至20年,同时建立跨区域的证人保护专项基金,避免地方权力干预。

2、可借鉴中国“一村一辅警”模式,在村庄设立常驻执法站,并开通性暴力举报直通热线。

3、可以通过教育系统与媒体宣传,解构“荣誉暴力”等传统观念。

来源:微博,环球网